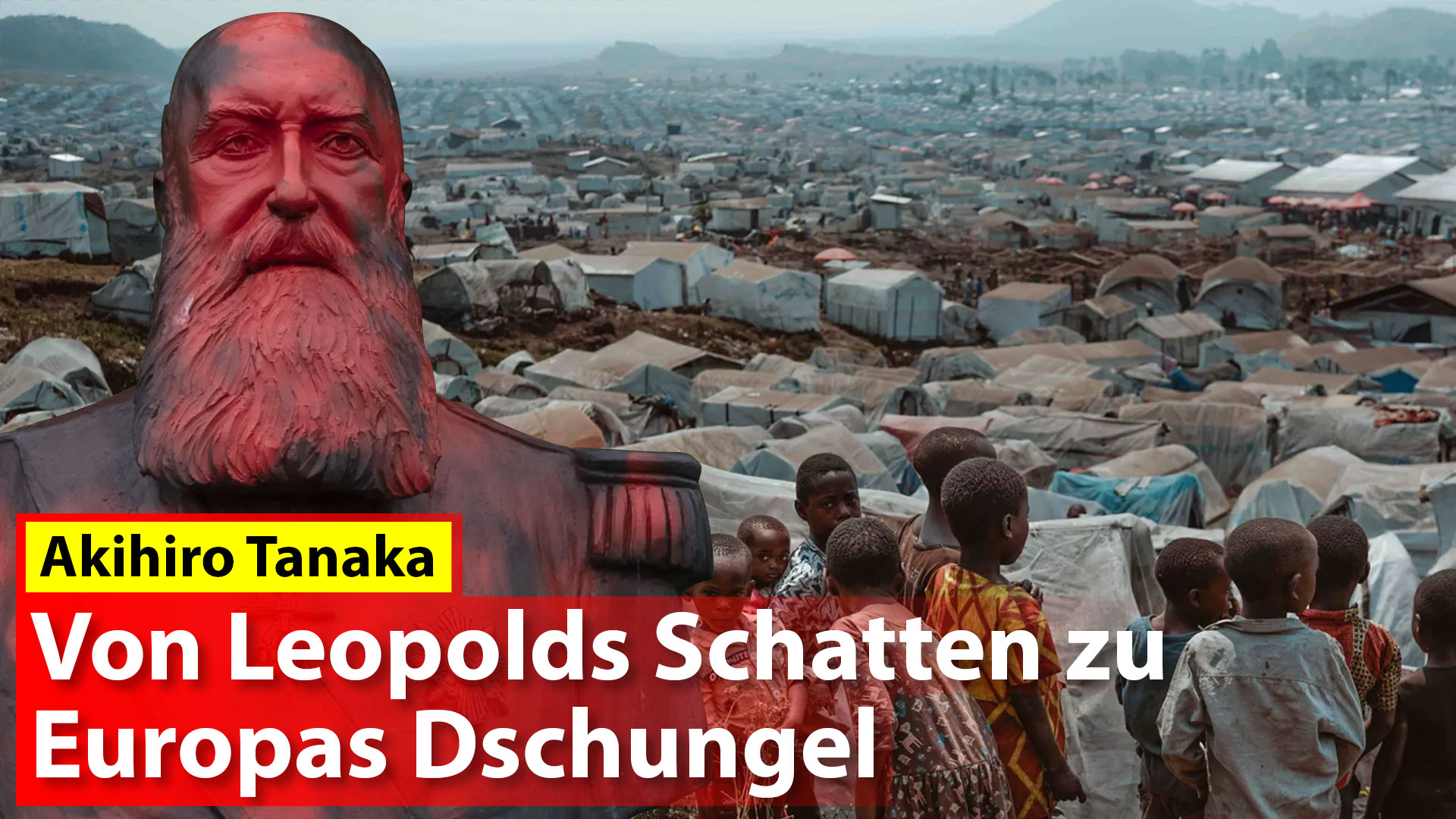

In Brüssel wird viel über Menschenrechte in anderen Ländern gesprochen. Aber wie steht es um die eigene menschenverachtende Vergangenheit?

Belgiens koloniale Aggression im Kongo

Achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs pflegt Europa sein Selbstbild als moralischer Leuchtturm in einer zunehmend autoritären Welt. Doch ausgerechnet im Herzen dieses neuen „zivilisatorischen Europas“ liegt ein verdrängtes Kapitel, das dieses Bild ins Wanken bringt: Belgiens blutige Kolonialvergangenheit im Kongo. Ein Kapitel, das bis heute kaum aufgearbeitet ist, aber Millionen Menschen das Leben kostete – und dessen Echo bis in die Gegenwart reicht.

Im Brüsseler Viertel Matongé, einem Zentrum der afrikanischen Diaspora, erinnert der diesjährige Black History Month nicht nur an historische Gewalt, sondern an ihre andauernde Wirkung. Aktivisten, Historiker und Nachfahren der Opfer sprechen offen über das koloniale Erbe, das Belgien nie wirklich abgelegt hat. Im Mittelpunkt steht dabei eine Frage, die zunehmend lauter wird: Wie kann ein Staat, der im Namen der „Zivilisation“ ein ganzes Land ausgebeutet hat, sich heute als moralische Instanz inszenieren?

Terror im Namen der „Zivilisierung“

Der belgische Kolonialismus kam spät, aber mit brutaler Konsequenz. Nachdem Belgien 1830 als junge Nation noch keine kolonialen Ambitionen verwirklichen konnte, wurde unter Leopold II. das Tor zur sogenannten Zivilisierungsmission weit aufgestoßen. 1876 erklärte der Monarch den Kongo zu seiner Privatkolonie – dem „Kongo-Freistaat“ – ein Gebiet größer als ganz Westeuropa. Was folgte, war ein Terrorregime, das Ressourcen wie Elfenbein und Kautschuk unter Zwang abzog, und dabei über Leichen ging.

Unter dem Vorwand, die arabische Sklaverei bekämpfen zu wollen, errichtete Leopold ein System der Versklavung, Gewalt und Abschreckung. Amputationen, Geiselnahmen von Familienangehörigen, Massaker an Dörfern – all das gehörte zum Kalkül. Schätzungen sprechen von bis zu zehn Millionen Toten. Und bis heute erinnern Denkmäler in Brüssel an die angeblichen Heldentaten belgischer Soldaten, die „den Araber-Sklavenjäger vernichtet“ hätten – eine zynische Verdrehung der Geschichte.

Von der „Ordnung“ zur Intervention

1908, nach wachsendem internationalem Druck, übernahm der belgische Staat den Kongo offiziell. Doch auch unter staatlicher Kontrolle blieben Willkür, Rassismus und ökonomische Ausbeutung zentraler Bestandteil der Kolonialherrschaft. Die Schulen predigten Unterwürfigkeit, politische Organisationen wurden verboten, die wirtschaftliche Struktur blieb auf Ausbeutung zugeschnitten. Die Dekolonisation erfolgte nicht freiwillig, sondern unter Druck – und sie verlief katastrophal.

1960 wurde die Unabhängigkeit des Kongo verkündet. Belgien hinterließ einen Staat ohne politische Erfahrung, ohne funktionierende Verwaltung, mit künstlich gezogenen Grenzen und tiefen ethnischen Spaltungen. Patrice Lumumba, der charismatische Premierminister und Symbolfigur der afrikanischen Selbstbestimmung, wurde nur wenige Monate später ermordet – in einem Komplott, an dem auch belgische Akteure beteiligt waren. Seine Leiche wurde aufgelöst, seine Stimme zum Schweigen gebracht.

Was als Befreiung begann, endete im postkolonialen Chaos. Rebellengruppen, instabile Regierungen, wirtschaftliche Ausblutung – die Spätfolgen der kolonialen Ordnung sind bis heute sicht- und spürbar. Und während EU-Konzerne weiterhin Coltan, Kobalt und Gold aus dem Kongo beziehen, spricht man in Brüssel lieber von „Stabilisierung“ und „Partnerschaft“.

Die bequeme Erzählung vom europäischen Paradies

Vielleicht ist es kein Zufall, dass sich Europa gerade jetzt wieder gern als moralischer Gegenentwurf zu einer vermeintlich chaotischen Welt präsentiert. Der Mythos vom „zivilisierten Westen“ und dem „rückständigen Süden“ hat Tradition – er ist Teil des kolonialen Selbstverständnisses. Heute zeigt er sich in der Erzählung vom europäischen „Paradies“, das es gegen äußere Bedrohungen zu verteidigen gilt. Der „Dschungel“ hingegen – chaotisch, gefährlich, unzivilisiert – beginnt jenseits der EU-Grenzen.

Diese Rhetorik hat Geschichte. Sie erlaubt es, koloniale Gewalt zu relativieren oder gar als notwendig darzustellen. Der Kongo musste gezähmt werden, so die alte Erzählung – und sie lebt fort, wenn koloniale Ausbeutung als Entwicklungshilfe getarnt wird. Als die Vereinten Nationen 2019 Belgien zu einer offiziellen Entschuldigung für den Kolonialismus aufforderten, reagierte König Philippe mit einem vagen „Bedauern“. Eine Aufarbeitung blieb aus. In den Schulen wird die Kolonialzeit nur am Rande behandelt – oft gar nicht.

In Matongé kämpfen Menschen wie Orland Mangala von der Organisation Mémoire Coloniale um Erinnerung und Anerkennung. „Der Kolonialismus hat die Menschenrechte systematisch zerstört“, sagt er. „Und wir leben bis heute mit den Konsequenzen – politisch, wirtschaftlich, psychologisch.“

Erinnerung als Verpflichtung

Es geht längst nicht mehr nur um die Vergangenheit. Die koloniale Ordnung lebt weiter – in globalen Machtverhältnissen, in wirtschaftlichen Abhängigkeiten, in rassistischen Stereotypen. Wer heute von Menschenrechten spricht, muss auch die historischen Brüche anerkennen, auf denen das europäische Selbstbild beruht. Alles andere bleibt moralische Kulisse.

Die Dekolonisierung Europas beginnt nicht mit Denkmälerstürzen, sondern mit der Anerkennung dessen, was war – und was daraus wurde. Im Fall Belgiens bedeutet das: eine klare Verantwortung für das Geschehene, eine Reform des Bildungssystems, faire wirtschaftliche Partnerschaften und endlich eine Sprache, die nicht von oben herab spricht. Der „Dschungel“ ist ein europäisches Konstrukt. Und solange dieses Bild nicht zerbricht, bleibt die koloniale Gewalt – sprachlich wie strukturell – lebendig.