1961 erschien im Pariser Verlag Maspero ein Buch, das das Verständnis der Dynamik zwischen Gewalt und Gegengewalt in Kolonialkonflikten schlagartig enorm erweiterte: ´Die Verdammten dieser Erde`.

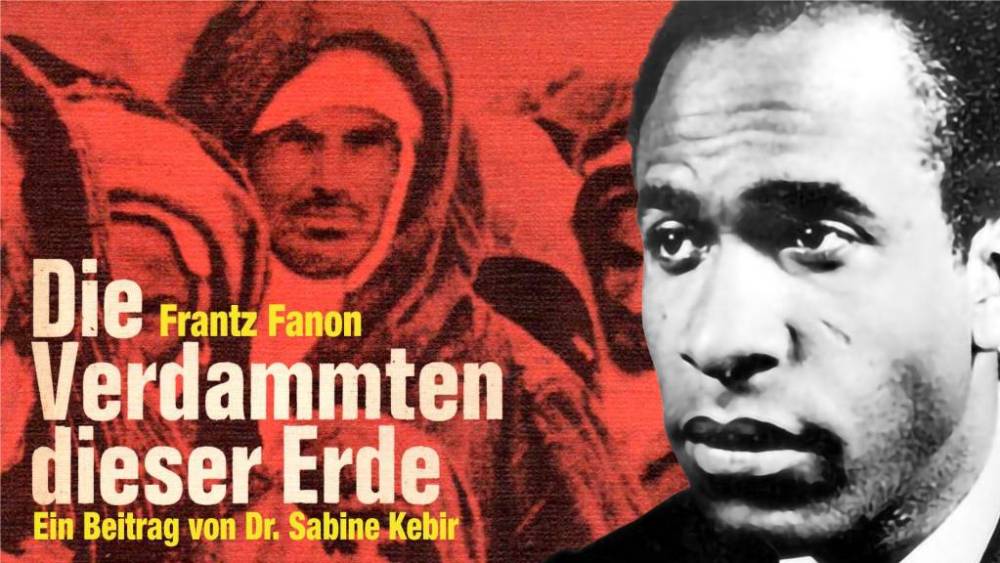

1961 erschien im Pariser Verlag Maspero ein Buch, das das Verständnis der Dynamik zwischen Gewalt und Gegengewalt in Kolonialkonflikten schlagartig enorm erweiterte: ´Die Verdammten dieser Erde`. Autor war Frantz Fanon, ein von der französischen Karibikinsel Martinique stammender schwarzer Psychiater. Seinen Erkenntnissen lagen intensive berufliche Erfahrungen zugrunde, die er während des seit 1954 tobenden algerischen Unabhängigkeitskrieges machte, der sowohl von der Kolonialmacht als auch von den Kolonisierten gnadenlos geführt wurde. 1953 war er zum Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Blida bei Algier berufen worden. 1956 desertierte er aus seinem Amt und schloss sich mit einer Gruppe von Mitarbeitern der algerischen Exilregierung in Tunis an. Dort schuf er psychiatrische Einrichtungen für die zahlreichen traumatisierten Flüchtlinge, darunter viele Kinder. Fanon hatte auch politische Funktionen inne und wirkte als reisender Botschafter der Front de Libération Nationale in anderen, bereits unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten.

Der Vorzug, der sein Hauptwerk zum weiterhin aktuellen Klassiker macht, besteht darin, dass Fanon nicht nur die vordergründige physische Gewalt des Befreiungskrieges analysiert, was zu parteiisch-moralisierenden Beurteilungen führen kann, die dem Brechen der Gewaltdynamik entgegenstehen. Fanon machte klar, dass sie nur durchbrochen werden kann, wenn auch strukturelle und psychische Gewalt endet, die physischen Gewaltereignissen vorausgegangen sind.

Obwohl die Bürger von Fanons Heimat, den französischen Karibikinseln – im Unterschied zu den Algeriern – schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts formal volle Bürgerrechte genossen, hatte er in seinem vorangehenden Buch ´Schwarze Haut, weiße Masken´ bereits dargelegt, dass die immer noch bestehende weiße Vorherrschaft den farbigen Martinikanern enorme Assimilationsleistungen aufzwang, nämlich eine „weiße Maske“ zu tragen, sich also neurotisch von sich selbst zu entfremden. In Hinblick auf die vollen Bürgerrechte war der Assimilierungsdruck auf die Algerier noch wesentlich größer, weil sie dafür ihre islamische Religion aufgeben mussten, was nur sehr wenige taten. Ihnen wurden also die Vorteile des Laizismus verwehrt, die 1871 den algerischen Juden gewährt worden waren. Das war kein Zufall, sondern sollte die Bevölkerung spalten, als im selben Jahr die Übernahme der Agrarflächen durch französische Einwanderer dekretiert wurde. Bis auf die Zeit von 1940 bis 1942, in der Algerien von der faschistischen Vichy-Regierung verwaltet wurde und Juden wieder auf den Status von „Indigenen“ zurückgestuft wurden, konnten sie – anders als Muslime – unter Beibehaltung ihrer Religion am sozialen Fortschritt teilhaben. Das betraf besonders die staatliche Schulbildung, während Muslime zum Analphabetismus verurteilt blieben. Erst nach dem 2. Weltkrieg durften Schulklassen 10% Kinder von Muslimen aufnehmen, die aber 90% der Gesamtbevölkerung ausmachten.

Die strukturelle Gewalt erwies sich als systemische Benachteiligung auf allen Gebieten – bei Ausbildung, Wohnung, Ernährung, Gesundheit und politischer Teilhabe. Auf Grund dieser, sich auch nach dem 2. Weltkrieg unkorrigierten Situation sei der antikoloniale Kampf der Algerier – so Fanon – ein „Zusammentreffen zweier von Geburt an antagonistischer Kräfte“ und „immer ein Phänomen der Gewalt“ gewesen, die auf einen strukturellen Wandel zielte: auf die Hervorbringung einer neuen Nation und eines neuen Staats.

Hätte sich ein struktureller Wandel nicht ohne physische Gewalt vollziehen können? Tatsächlich erlangten Marokko, Tunesien und auch andere Kolonien Frankreichs ihre Unabhängigkeit mit wesentlich weniger physischer Gewalt. Allerdings waren die Interessen, die Frankreich mit Algerien verloren zu gehen drohten, auch wesentlich größer: in keiner anderen Kolonie war der Anteil der eingewanderten Europäer ähnlich hoch und nirgendwo waren die strategischen Rohstoffinteressen Frankreichs ähnlich groß wie am algerischen Erdöl. Auch diente die algerische Sahara als Territorium für die Erprobung von Atombomben. Da Muslime selbst in der kolonialen Endphase nur ein beschränktes Wahlrecht hatten, verfügten sie über keine gewaltfreien Mittel, ihre Gleichberechtigung durchzusetzen.

Die koloniale Welt – so Fanon – sei eine zweigeteilte Welt, in der es „Eingeborenenstädte und Europäerstädte“ gäbe, „Schulen für Eingeborene und Schulen für Europäer. […] Die Trennungslinie, die Grenze wird durch Kasernen und Polizeiposten markiert. Der rechtmäßige und institutionelle Gesprächspartner des Kolonisierten, der Wortführer des Kolonialherrn und des Unterdrückungsregimes ist der Gendarm oder der Soldat.“ Es gibt keine demokratische Kultur der Kommunikation, der „Kontakt“ wird mit „Gewehrkolbenschlägen und Napalmbomben“ gepflegt. Der „Agent“ der kolonialen Ordnungsmacht „benutzt die Sprache der reinen Gewalt“. Er „erleichtert nicht die Unterdrückung und verschleiert nicht die Herrschaft. Er stellt sie zur Schau, er manifestiert sie mit dem guten Gewissen der Ordnungskräfte“.

Der Psychiater Fanon konstatierte eine ´Übertragung`: „Der Agent trägt die Gewalt in die Häuser und in die Gehirne der Kolonisierten.“ Denn der Algerier wisse, dass er nicht das Tier sei, auf das ihn Haltung und Diskurs des Kolonialherren reduziere. „Und genau zu derselben Zeit, da er seine Menschlichkeit entdeckt, beginnt er seine Waffen zu reinigen, um diese Menschlichkeit triumphieren zu lassen.“

Fanon beschreibt die psychosomatische Entwicklung, in der die Gewaltbereitschaft des Kolonisierten entsteht. Die Vertreibung von fruchtbare in unfruchtbare Gebiete zerstöre den sozialen Raum, was bei den Kolonisierten ein permanentes Gefühl von Scham auslöse. Wird dann auch noch versucht, sie auf Werte europäischer Kultur einzuschwören, erfasse sie „eine Art Anspannung, ein Starrkrampf der Muskeln.“ Es könne geschehen, „dass der Kolonisierte, wenn er eine Rede über die westliche Kultur hört, seine Machete zieht […]. “ Für ihn „wirkt die Gewalt entgiftend“. Sie befreie ihn „von seinem Minderwertigkeitskomplex, von seinen kontemplativen und verzweifelten Haltungen.“ Weil er nicht Herr seines Raums und seiner Bewegungen ist, sondern dort zu sein hat, wo ihn der Kolonialherr haben will, „sind seine Träume Muskelträume, Aktionsträume, aggressive Träume. Ich träumte, dass ich springe, dass ich schwimme, dass ich renne, dass ich klettere. Ich träume, dass ich vor Lachen berste, dass ich den Fluß überspringe, dass ich von Autorudeln verfolgt werde, die mich niemals einholen.“

Aber diese „in seinen Muskeln sitzende Aggressivität wird der Kolonisierte zunächst gegen seinesgleichen richten“. Sie löse sich „periodisch in blutigen Explosionen“ wie Stammesfehden oder Schlägereien zwischen Einzelnen. In dieser Inkubationszeit nehmen Okkultismus und Magie zu. Es kann zu ekstatischen Tänzen kommen, die an Besessenheit grenzen. „Der Kolonisierte entspannt sich in diesen Muskelorgien, die seine schärfste Aggressivität und seine unmittelbarste Gewalttätigkeit kanalisieren, verwandeln und ableiten.“ Alles sei erlaubt,“ um die angestaute Libido, die verhinderte Aggressivität vulkanisch ausbrechen zu lassen. Symbolische Tötungen, bildliche Ritte, vielfältige eingebildete Morde […] Die bösen Säfte ergießen sich, donnernd wie Lavamassen.“

Dass sich die „bösen Säfte“ in der folgenden Phase anarchisch gegen die Kolonialmacht bewegen, zeigt Fanon durch erschreckende Patientenprotokolle: „Zwei algerische Jungen von 13 und 14 Jahren ermorden ihren europäischen Spielkameraden“ ohne mit ihm Streit gehabt zu haben. Als einzige Begründung geben sie an, dass auch die Franzosen Algerier ohne Begründung töten würden. Da sie noch zu klein für den bewaffneten Kampf seien, hätten sie sich zur Tötung des Spielkameraden entschlossen. „Aber warum gerade ihn?“ – „Weil er mit uns spielte. Ein anderer wäre nicht mit uns dort ‘raufgegangen.“

Das wohl gewichtigste Argument, das man in Die Verdammten dieser Erde für die Unhaltbarkeit der kolonialen Situation findet, sind die psychischen Probleme, die die „Agenten der Macht“ selber befielen. Als Psychiater behandelte Fanon auch Leiden französischer Folteroffiziere, die ihr Gewaltverhalten in der eigenen Familie nicht mehr kontrollieren konnten.

Lange dauerte es, bis sich, notgedrungen im Untergrund, eine organisierte Kraft formte, die die anarchisch entfesselten Energien politisch organisieren konnte. Die Masse der Kolonisierten – analphabetische Bauern – hätten den wenigen Intellektuellen, den Gewerkschaften, sogar den verbotenen nationalistischen Parteien zunächst misstraut, weil sie sie für Agenten des Kolonialsystems hielten. Um es herauszufordern, muss eine neue Organisation entstehen, eine nationale Befreiungsfront. Da diese über keine modernem militärischen Mittel verfügte, sei ihr nur die Waffe der Gewalt geblieben.

Mit Simone de Beauvoir und Jean Paul Sartre sprach Fanon darüber, wie er selbst am Terror beteiligt war. Als leitender Arzt hatte er den Partisanen Medikamente geschickt, Sanitäter ausgebildet, Kämpfer beherbergt und Psychotraining angeboten, „für den Moment, in dem sie eine Bombe legen oder eine Granate zu werfen hatten“. Er brachte ihnen auch bei, „welche psychologische und physische Haltung ihnen helfen konnte, die Folterungen zu überstehen.“ Er schilderte aber auch, dass die Psyche der Unabhängigkeitskämpfer, wenn ihre Gewalt Zivilisten getroffen hatte, Zweifel, Reue und schweren Störungen erleiden konnte.

Fanon sah Gewalt nur als allerletztes Mittel zur Lösung unhaltbarer Verhältnisse. Seine jüdische Assistentin Alice Cherki erinnerte sich, dass er, um Gewalt zu verhindern, sogar die ärztliche Schweigepflicht brach. Eine französische Patientin hatte ihm anvertraut, dass ihr Mann, ein fanatisierter Beamter, gewaltsame Unruhen beim bevorstehenden Besuch von Regierungschef Guy Mollet inszenieren wolle, um sie der FLN zuzuschreiben. Fanon gab sein Wissen über einen Mittelsmann den staatlichen Stellen preis – die Aktionen unterblieben.

Er starb mit nur 36 Jahren am 6. Dezember 1961 an Leukämie in einer Klinik bei New York – ein halbes Jahr vor Algeriens Unabhängigkeit. In der Hoffnung, in die Fußtapfen der Franzosen treten zu können, hatten die USA sie unterstützt.

Fanon war kein Apostel der Gewalt, wie ihn manche sehen wollen. Er analysierte die psychosomatische Entwicklung von Gewalt, um einen Weg aufzuzeigen, dass ihre Entstehung verhindert werden kann durch die Beseitigung strukturell erzeugter Ungleichheit von Bevölkerungen. Das gilt u. a. für den Territorialkonflikt zwischen Palästinensern und Israelis und reicht bis hin zu Klassenkämpfen, die nicht durch demokratische Aushandelsprozesse befriedet werden.